繰り上がりの学習支援~さくらんぼ算って何?~

小学校1年生の算数で初めて学習する「繰り上がりのあるたし算」、苦戦した記憶のある方も多いのではないでしょうか。

それまでのたし算・・・「1+1」や「2+7」などでは両手の指を使って計算することができたのに対し、この「繰り上がり」が登場すると指10本では足りなくなってしまうため、一気に計算の難易度が上がります。

そこで今回は、答えが10を超えるたし算を学習する際の手立てとして使える「さくらんぼ算」についてご紹介していきます。

「さくらんぼ算」とは

「さくらんぼ算」とは、1つの数を『〇と〇(を合わせた数)』というように2つの数に分解することで、計算を効率よく行う考え方の一種です。

この「数を分ける」という操作をメモすると、ちょうど形がさくらんぼのように見えるので「さくらんぼ算」や「さくらんぼ計算」と呼ばれています。

この「さくらんぼ算」は、主に小学校1年生のお子様が「繰り上がりのあるたし算」や「繰り下がりのあるひき算」を初めて学習する際に用いることがあります。

さくらんぼ算のメリット

上の項目でさくらんぼ算は「計算を効率よく行う考え方の一種」とご説明しましたが、そもそもなぜ「効率がいい」といえるのかをもう少しくわしくご説明します。

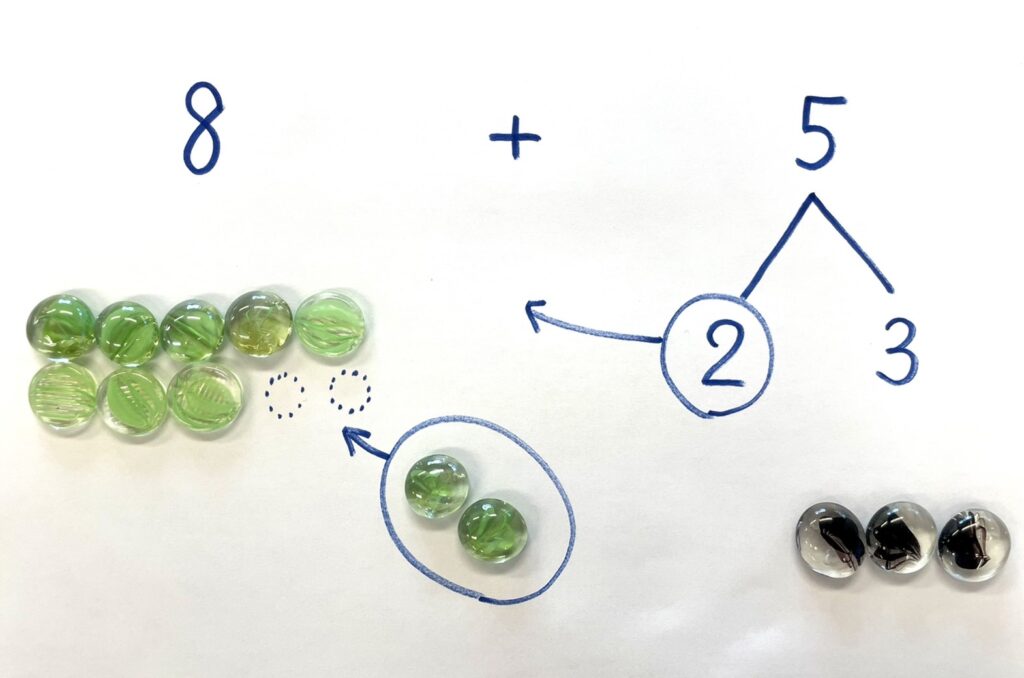

下の画像のたし算「8+5」を例にして考えてみましょう。

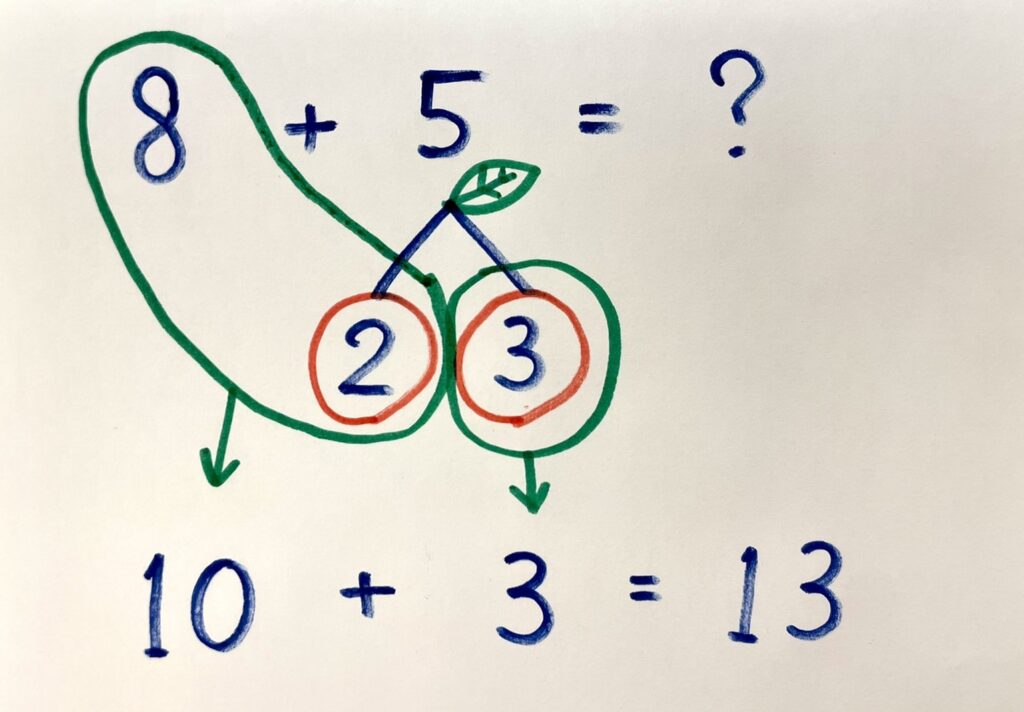

上の画像のたし算に『さくらんぼ算』を用いると、以下のような計算になります。

「5」を「2と3」に分けることで、「8と2で10」のまとまりをひとつ作ることができました。

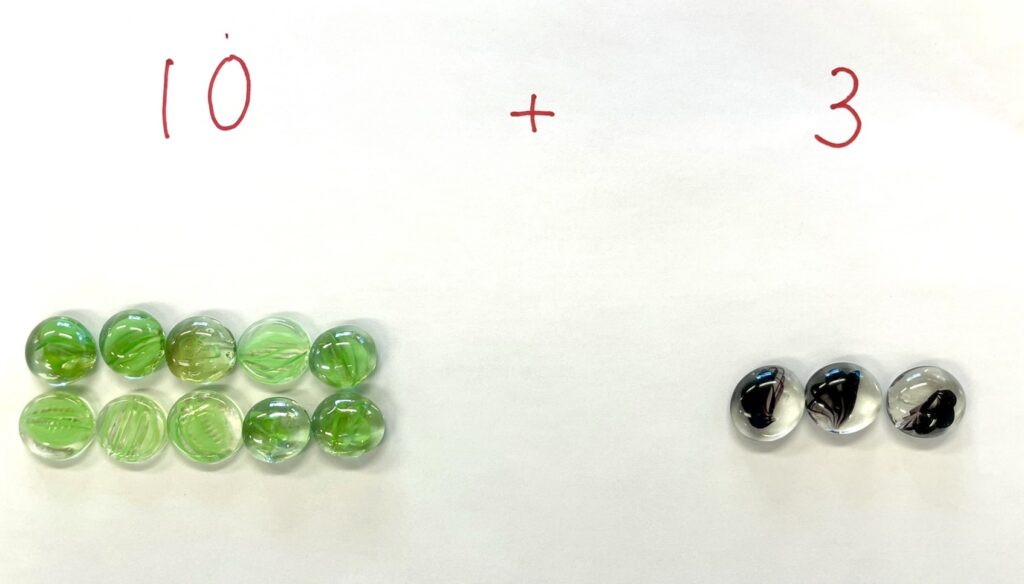

そして、先に10のまとまりを作ることで「8+5」の計算が「10+3」という計算に変わります。

「8+5」は指10本では足りない計算ですが、10と「0+3」であればクリアできそうですね。

このように、さくらんぼ算のメリットは常にキリの良い『10のまとまり』を作りながら計算ができるところにあります。

さて、10のまとまりはキリが良い……この感覚は、そもそもなぜ生まれたのでしょうか。

その秘密は『十進法』にあります。『十進法』は日本でメジャーな数の数え方です。

基本的に数字は「0,1,2,3,4,5,6,7,8,9」の十種を使っており、どんなに大きな数もこれらの組合せで表しています。

そのため、例えば二桁の数でいえば、一の位が9を超えるごとに、十の位を1つ上げることでより大きな数を表していきます。これが『繰り上がり』ですね。

二桁の数を漢数字で表すと「十一、十二、十三……十九」そして「二十、二十一……」となっており、このきまりがより顕著にみられます。

つまり『繰り上がり』とは、言い換えれば『10のまとまりが1つ増える』ということになります。

この性質を利用して『繰り上がり』を分かりやすくするには、いかに10のまとまりを意識して、それがいくつできるか…という考え方をすることが大切です。

『さくらんぼ算』は、この考え方によく合致した計算法であるため、長く親しまれています。

ちなみに「10のまとまり」を意識した学習支援についてはgoogleの「最新情報」でもご紹介しております。

▼下のボタンから該当記事を開くことができますので、是非こちらもあわせてご覧ください!

さくらんぼ算の教え方:具体物を操作してみよう!

一見便利そうな「さくらんぼ算」ですが、そもそも「数を2つに分ける」という操作自体がやや複雑なため、多くのお子様にとっては、馴染むまでが難しい考え方でもあります。

あくまで「繰り上がりのたし算」を分かりやすくするための手段である『さくらんぼ算』が、躓きの要因となってしまっては元も子もありません。

そこで、さくらんぼ算を活用してお子様に「繰り上がりのたし算」を教える場合に、おすすめな方法として『具体物で操作する方法』をご紹介していきます。

具体物で操作する

この方法は、お子様に「おはじき」などの身近なものを実際に操作してもらうことで、10のまとまりを作るメリットを体感してもらうことがねらいです。

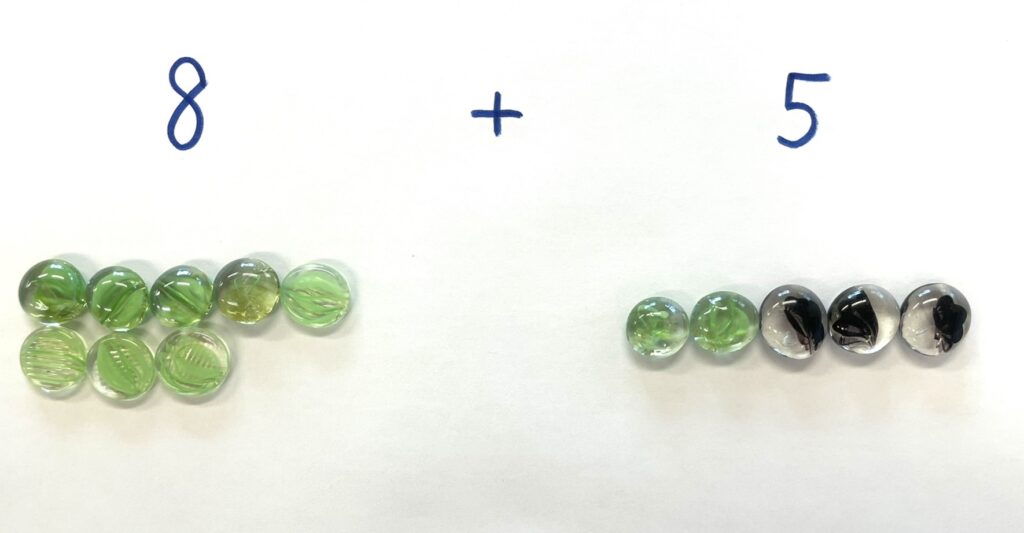

例えば「8+5」であれば、まず下の画像のようにおはじきを置きます。

写真のように、おはじきを5個ずつ並べると「あといくつで10」を意識しやすいのでおすすめです。

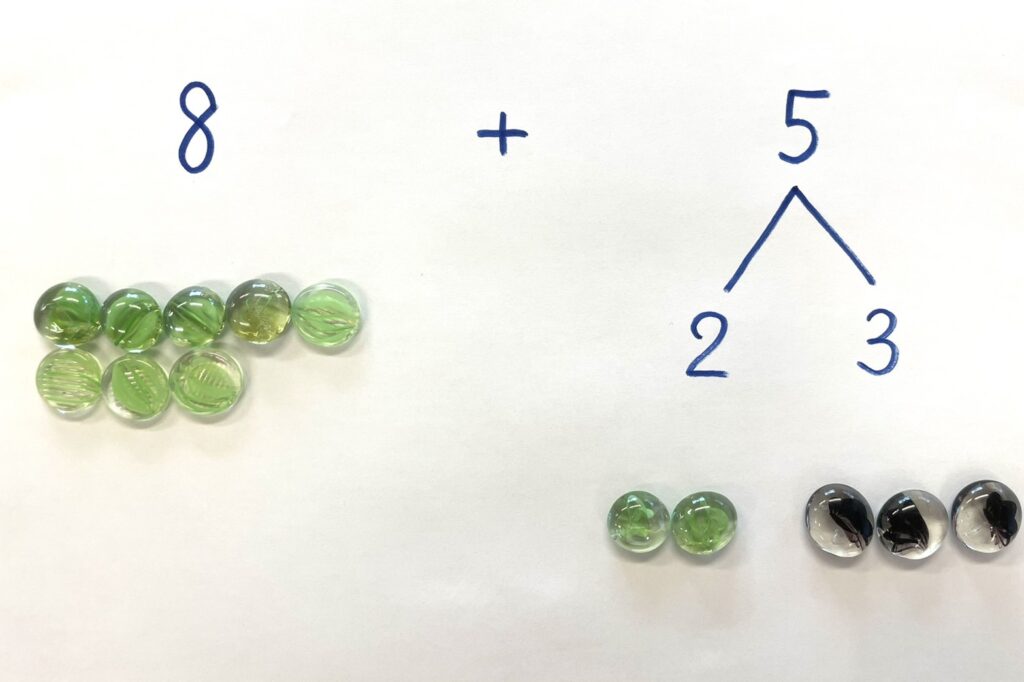

次に「8といくつで10かな?」と考え、5つのおはじきを「2つと3つ」に分けます。

この時、おはじきを分ける操作はお子様ご自身にやってもらいます。

もしも「8といくつで10か」が難しい場合は、点線などで足りない個数のところに印をつけておくのもよいですね。

「8と2で10!」とお子様と一緒に声に出しながら、分けたおはじきの「2つ」の方を「8」と合体させます。

これで「8+5」は「10+3」となりました。

ここで「10と3で…?」と声に出し「10(じゅう)と3(さん)で13(じゅう、さん)」であることを確かめます。

声に出して読むことで「10といくつ」のたし算は音声的にも分かりやすいことを体感してもらいます。

このように『具体物の操作』を通したさくらんぼ算の実践は『大人とお子様とで協力しながら行える』『楽しみながら行うことができる』とさまざまなメリットがあり、お勧めです。

おわりに

「さくらんぼ算」はその名前からつい「さくらんぼの絵を描いて教える」という固定概念に囚われてしまいそうですが、一番大切なポイントは、お子様に「『10のまとまり』を作ってから足すと計算がしやすい」というメリットを感じてもらうところにあります。

上の項目でご紹介した『具体物の操作』は一例にすぎません。場合によっては、絵を描いて表し、お子様の好きな食べ物や乗り物、キャラクターなどをモチーフにしながら説明するのもよいですね。

さくらんぼ算を通して『10のまとまり』を活用する意識が身に着けられれば、実生活における「お金の計算」や「物の数を数える」といった場面でも大いに役立ちます。

「繰り上がり」に初めて触れるお子様や、復習で躓いているお子様への学習支援に、ご家庭でもぜひ取り入れてみてください。

オレンジスクールでは今後も、お子様達に寄り添った支援を行ってまいります。

お子様のこだわり、学習遅滞、不登校、多動、注意散漫、音に敏感、コミュニケーション等に関することで、お悩みや不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。

************************

【オレンジスクール鶴見教室】

TEL:045-633-4822

FAX:045-633-4821

〒230-0051

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目24-10 エスティエスビル2階