自分と相手との違いを知ることの大切さ

こんなことありませんか?

・貸し借りが出来ない

・ルールを一方的に自分に合わせようとする

・自分の感情に気付きにくい

・自分で物事を決めることが苦手

などのお困りやお悩み事はありませんか?

どうして?

自他境界線が曖昧だと上記の様な状態になりやすいです。

また、継続的な対人関係が難しくなることもあります。

自他境界線とは?

自他境界線とは自分以外の他者や物は別物であるということ。

つまり、自分と他人は違う存在だと区別する境界線のことです。

はっきりとした自他境界が機能していると

「自分は自分、相手は相手」が分かりやすくなり、

「自分のことは自分で決める」と

自分の気持ちや行動を主体的にコントロールできるようになります。

また、自他境界線を持っていると「その人の考え、その人の行動」と認識して尊重する気持ちにも繋がっていきます。

自他境界線は身体や自我が成長すると自分と相手は違う存在であるという認識が生まれ、

自他境界線がはっきりしてくると言われています。

自他境界線のパターンは大きく2つに分けられる

1.自分の領域を他人にまで広げる傾向

2.他者の領域を自分にまで広げる傾向

1の自分の領域を他人にまで広げる傾向では

・自分の物と他人の物の区別が出来ない。

→貸し借りが難しい、

お店の物や人の物に触れることに抵抗がない。

・自分の考え=みんなが知っていると思い込んでいる。

→他人から理解されないことが分からない為、

癇癪や暴言などの怒りとして爆発しやすい。

また、自分の気持ちを相手に理解されていると思っている為、

「意見される=責め」と取ってしまうこともある。

などの状況が出てくることがあります。

2の他者の領域を自分にまで広げる傾向では

・自分を見失いがち、自分の感情に気付きにくい、自分で物事を決めることが難しい。

→はっきりとした物言いをする人の言いなりになったり、

相手も悪いのに自分だけに問題があると誤認識してしまったりすることがある。

・自分と他者の区別がない為、他児が怒られていても不安になったり、怖がったりする。

などの状況が考えられます。

当教室では・・・

「自分のことを知り、相手にも知ってもらう」ことを目的として、

SSTの中で自己紹介や発表の機会、気持ちの学習の時間を作っています。

今回は当教室で行っている自己紹介の方法をご紹介したいと思います。

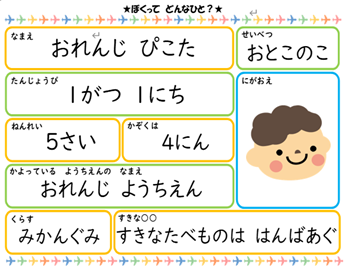

1.プロフィールを作る。

→自分の名前、年齢、好きな色や食べ物などを記入し、自分について知るきっかけを作っています。

☆お子様の年齢や様子に合わせて記入内容や方法を変えて自己紹介シートを作っていきます。

2.発表する。

→自分のことを他者に知ってもらうきっかけを作り、自己表現力を養います。

また、集団療育を行っているお子さんは

・他者の話を聞く

・相手のことを知る

・自分と相手の違いを知る

時間にもなります。

☆発表はみんなの前に出て行います。

その際、恥ずかしいと感じることもありますが、指導員と一緒に行うことで発表することが出来ていました。

発表後、拍手をもらうことで笑顔になり、達成感を感じることも出来ます。

まとめ

お子様が集団の中で生活をしていくにあたり、

自分を認識していく力や相手との境界線を意識することが大切になっていきます。

これらはすぐに身につけることは難しいですが、

少しずつ自分と相手を意識できるようにしていくことが大切です。

当教室では、お子様の課題に合わせた環境作りや課題を提供していきます。

************************

児童発達支援 オレンジスクールピコ 溝ノ口教室

【TEL】044-822-2221

【MAIL】pico-mizonokuchi@orangeschool.jp

【問い合わせ】児童発達支援 オレンジスクールピコ溝ノ口教室

【アクセス】田園都市線「溝の口」駅 徒歩9分

JR南武線「武蔵溝ノ口」駅 徒歩9分

田園都市線「高津」駅 徒歩9分

************************

高津区(久本・坂戸・末長・北見方・諏訪・溝口・下作延)・宮前区・中原区・多摩区 「知能×社会生活能力」の発達

支援により、入学・就学前の準備にむけて、子どもが苦手としている能力の成長を促す発達支援を提供いたします。