心肺蘇生法の必要性

オレンジスクールピコ溝ノ口教室では11月に避難訓練を実施し、その中で心肺蘇生法について学ぶ機会がありました。ブログをご覧の皆さんに共有したい内容となっています。

ぜひご覧ください!

自分の目の前で、子ども、家族、友達が突然倒れた時に、あなたはその命を守ることが出来ますか?

子どもが不慮の事故で亡くなるケースで多いのは、窒息・交通事故・溺水及び溺死とされています。

そんな有事の際、救急車が現場に到着するまでの時間は平均8分~9分とされています。さらに医療機関へ搬送され病院に到着するまでの時間は40.6分を要するとされています。

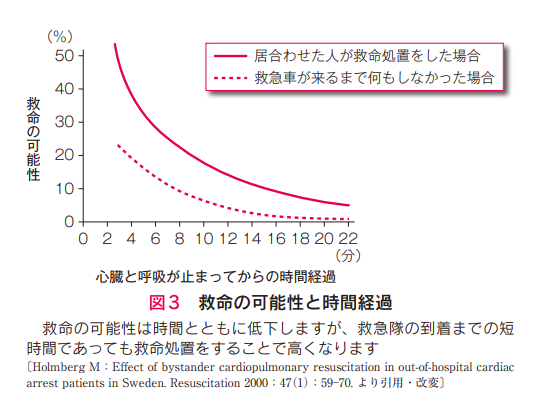

以下のグラフは、倒れた人に対して救急車が来るまでの間、居合わせた人が救命処置をした場合と何もしなかった場合の救命の可能性を時間経過とともに表しています。

居合わせた人が救命処置をすることで、何もしないよりも救命の可能性が約2倍ほど変わってくることが分かります。

出典:厚生労働省ウェブサイト”救急蘇生法の指針”(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000123021.pdf)

心肺蘇生法ってなに?

心肺蘇生法とは、心肺停止もしくはそれに近い状態になった際に心臓マッサージ及び胸骨圧迫と人工呼吸を行う方法です。

これをすることによって、正常なポンプ機能を果たしていない心臓に対して手動でポンプ機能を促し、血液中にある酸素を身体全体に巡らせ、体中の細胞(脳を含む臓器)に酸素を運ばせることができます。

また人工呼吸によって新たな酸素を体中に入れ、呼吸と血液の循環を人工的に行っていくことができるのです。

どうして必要なのか

心停止が起きてから1分経過していくごとにおよそ10%以上ずつ救命の確率は下がっていくと言われています。

救急隊が現場に到着するまでの時間は、日本だとおおよそ8,9分とされ、その間に何もせず放置していると救命の確率は80%~90%も下がるというわけです。

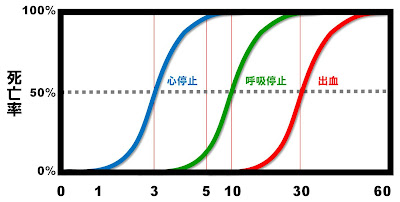

カーラーの救命曲線

この曲線では、心停止・呼吸停止・大量出血の分類にわけ、それぞれ放置しているとどのくらいのスピードで死亡率があがっていくものかが分かります。

心停止では、3分経つと死亡率が約50%、5分経つとほぼ100%の状態となります。

なにかを喉に詰まらせて、呼吸停止が起こった場合は5分~30分の間で死亡率がグンと上がります。

この死亡率をゆるやかにしていくためには、救急車や医療機関に渡るまでの時間、私達が出来る限りのことをしなければいけないのです。

AEDショックの必要性

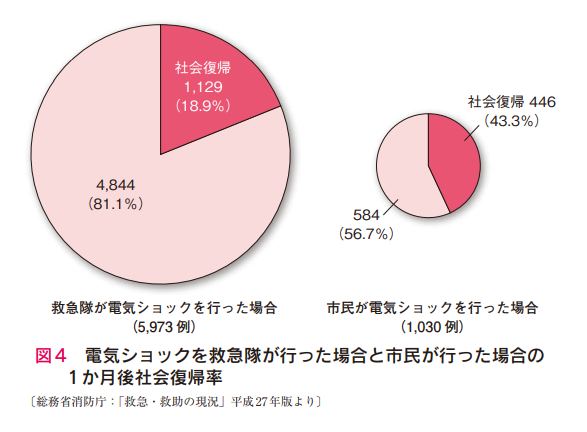

以下のグラフは、救急隊が来てから電気ショックを行なった場合と、来る前までにAEDによる電気ショックを行なった際の社会復帰率についてを表しています。

一般市民によるAEDを使用した早期の電気ショックをするだけで社会復帰率が約30%もあがります。

出典:厚生労働省ウェブサイト”救急蘇生法の指針”(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000123021.pdf)

以上の内容を踏まえて、一般市民による心肺蘇生がいかに重要なものであるのかをご理解いただけたかと思います。

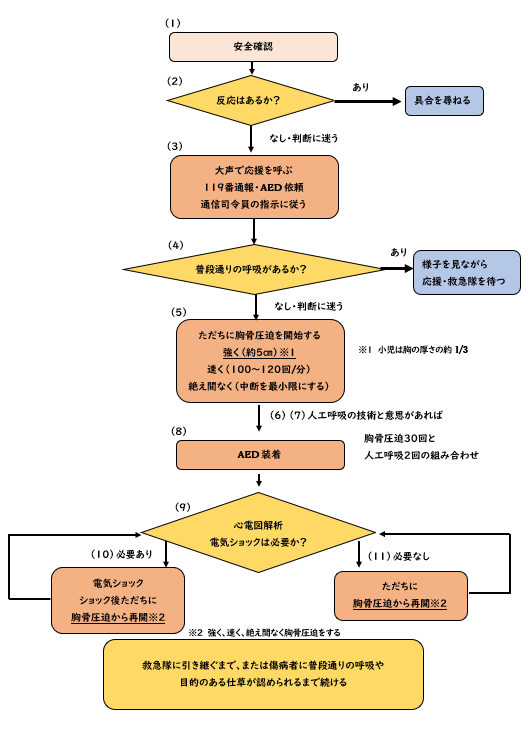

心肺蘇生の流れ

心肺蘇生の方法

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000123021.pdf

以上のリンクから、厚生労働省が発行している心肺蘇生法がご覧いただけます。

乳児・小児・成人と胸骨圧迫の方法や人工呼吸の方法が変わってきます。

例えば、乳児は2本指を使用して、胸の厚さの約1/3沈む強さで胸骨圧迫をしたり、人工呼吸は口と鼻を覆うようにして吹き込みを行うなど、成人では両手を使う胸骨圧迫と鼻をつまみながら口へと吹き込む人工呼吸とは異なる方法になってきます。

また、AEDには様々な種類があり使用方法も異なってきます。それらが詳しく載っていますので、ぜひ参考にしてみてください。

乳児・小児でよくあるケース

以下の参考資料及びグラフは、消費者庁ウェブサイト ”消費者庁「子どもの不慮の事故の発生傾向」”よりご覧いただけます。

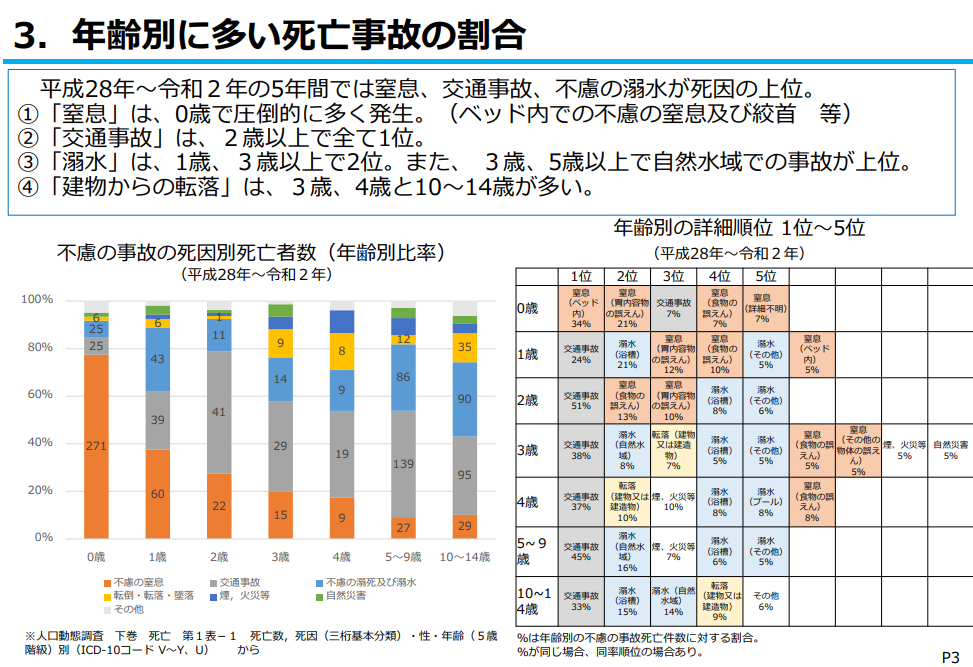

(1)年齢別、不慮の事故要因

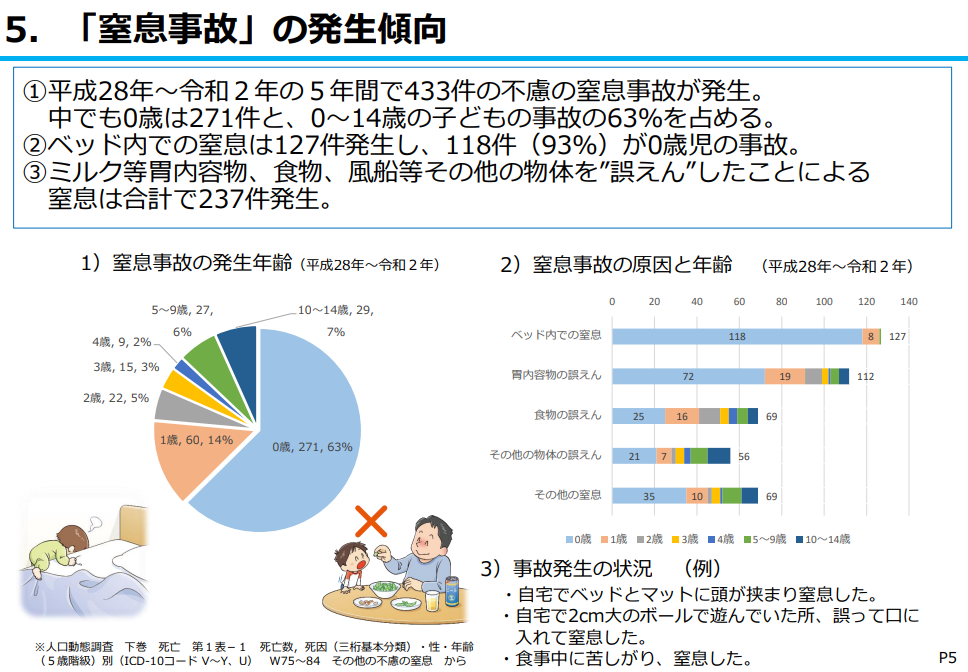

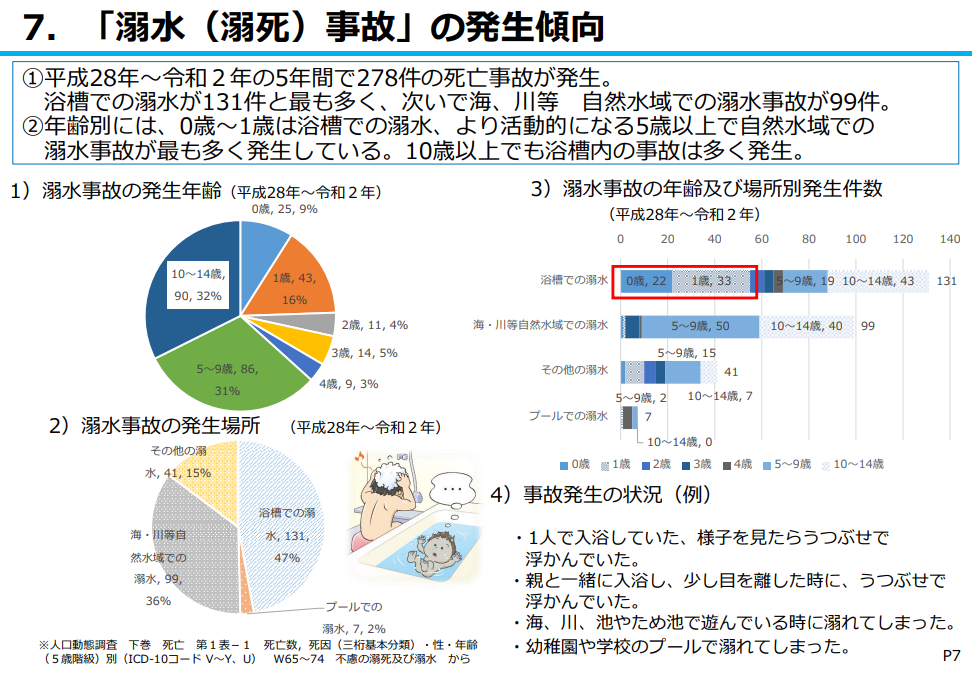

平成28年から令和2年の5年間の子どもの不慮の事故件数は約1300件と言われています。

そのうち、0~4歳が55%を占め、5~14歳は45%という結果になりました。

この子供の不慮の事故の中で、多いのが交通事故、窒息、溺水となります。

0歳児では不慮の事故での死因の約70%が窒息とされ、1歳児では窒息の他に浴室内での溺水が上位にあがってきます。

2歳~4歳の間でも、窒息と溺水の事故が交通事故に次いで多く、5歳以上になると浴室内や自然環境での溺水が上位あがります。

窒息での事故の場合、異物を除去する必要がありますが、その方法には背部叩打法・腹部(胸部)突き上げ法がありますので、異変があった場合はすぐに対応することが必要となってきます。

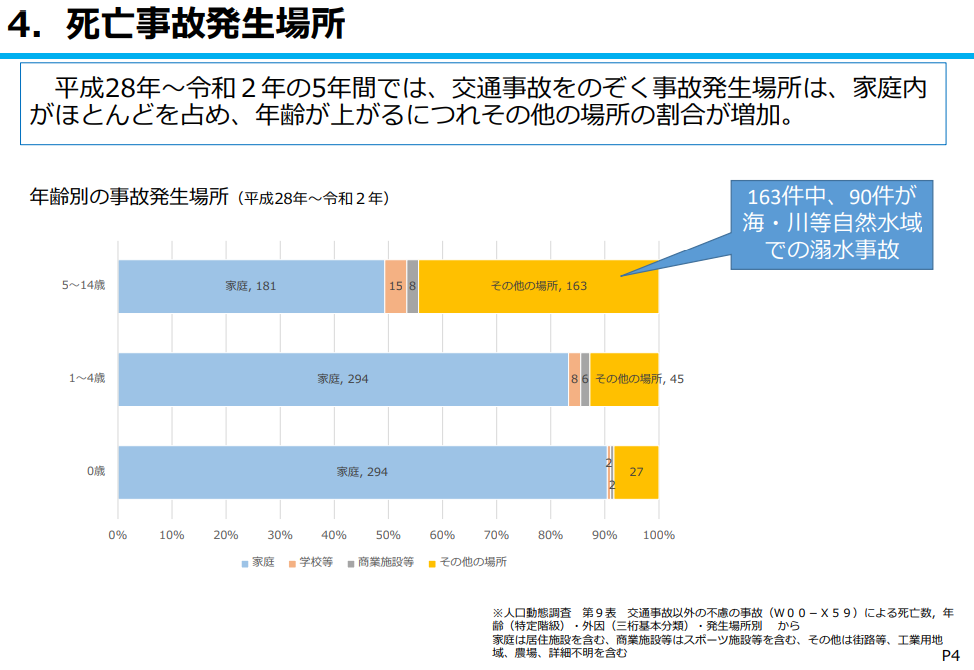

(2)事故の発生場所

0歳児から4歳児までは家庭での事故が約80~90%占め、5歳以上でも50%が家庭内での事故となります。

(3)事故発生状況例

出典:消費者庁ウェブサイト 【資料2-1】消費者庁「子どもの不慮の事故の発生傾向」

まとめ

一般市民による心肺蘇生法の重要性、実際の流れ、事故の要因を知ることで、少しでも日頃の備えにしていただければと思います。

何か起きてからでは遅いです。事前に対処法を”知る”ということは、大切な命を守り救うことに繋がります。

最後に…

冒頭にあるように当教室で心肺蘇生法を学ぶ機会がありました。

療育提供中に子どもが倒れたら、保護者や職員が倒れたら…人と関わるということは命と関わるということに繋がっていきます。

利用者やそのご家族が安心して通っていただけるよう、今後も学び続けていければと思います。

************************

児童発達支援 オレンジスクールピコ 溝ノ口教室

【TEL】044-822-2221

【MAIL】pico-mizonokuchi@orangeschool.jp

【問い合わせ】児童発達支援 オレンジスクールピコ溝ノ口教室

【アクセス】田園都市線「溝の口」駅 徒歩9分

JR南武線「武蔵溝ノ口」駅 徒歩9分

田園都市線「高津」駅 徒歩9分

************************

高津区(久本・坂戸・末長・北見方・諏訪・溝口・下作延)・宮前区・中原区・多摩区 「知能×社会生活能力」の発達

支援により、入学・就学前の準備にむけて、子どもが苦手としている能力の成長を促す発達支援を提供いたします。