小麦粉粘土を作ろう!

こんにちは!オレンジスクール溝ノ口教室です。

5月は小麦粉粘土の製作を行っていきました。

その活動の様子についてご紹介させていただきます。

小麦粉粘土の作り方

指導員と作り方や約束事の確認をしてから製作を行っていきました!

『材料は口に入れない』『水・食紅は指導員が混ぜる』『順番を守って活動していく』を約束して活動を始めていきました。

➀1人分の材料を用意する

・小麦粉(30g)

・水(10ml~15ml)

・油、塩(少々)

・食紅(青、赤、黄)

計量器を使って小麦粉の準備から行っていきましたが、小麦粉30gがお子さまたちの想定していた量より多かったようで、「あれ、全然足りないね…」「あと2g!」と調整しながら重さを量っていきました。

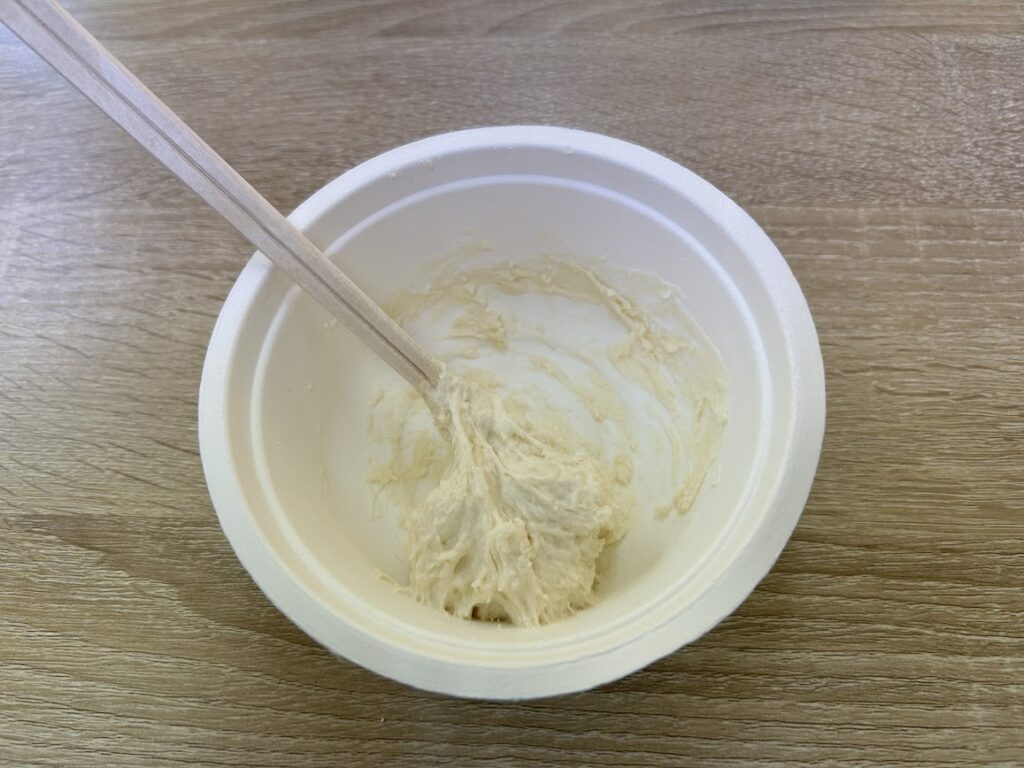

②小麦粉に塩(少々)を混ぜてから水を徐々に加え、塊になるようにこねていく

塩を混ぜるのは小麦粉粘土が痛むのを防ぐためですが、「なんのために塩を入れるの?」と意欲的に質問をしてくれたお子様もいらっしゃいました。

「昔の人の知恵で食材が痛むのを防ぐために塩が使われていたこともあって、今回もそれと同じ理由で塩を入れてるんだよ。」と伝えると、昔の人の生きる知恵に感心している様子が見られました。

水の量についてはその日の温度や湿度などに影響されるため、指導員の方で調整をしながら水を加えています。

③塊になってきたら油、食紅を加え色付けていく

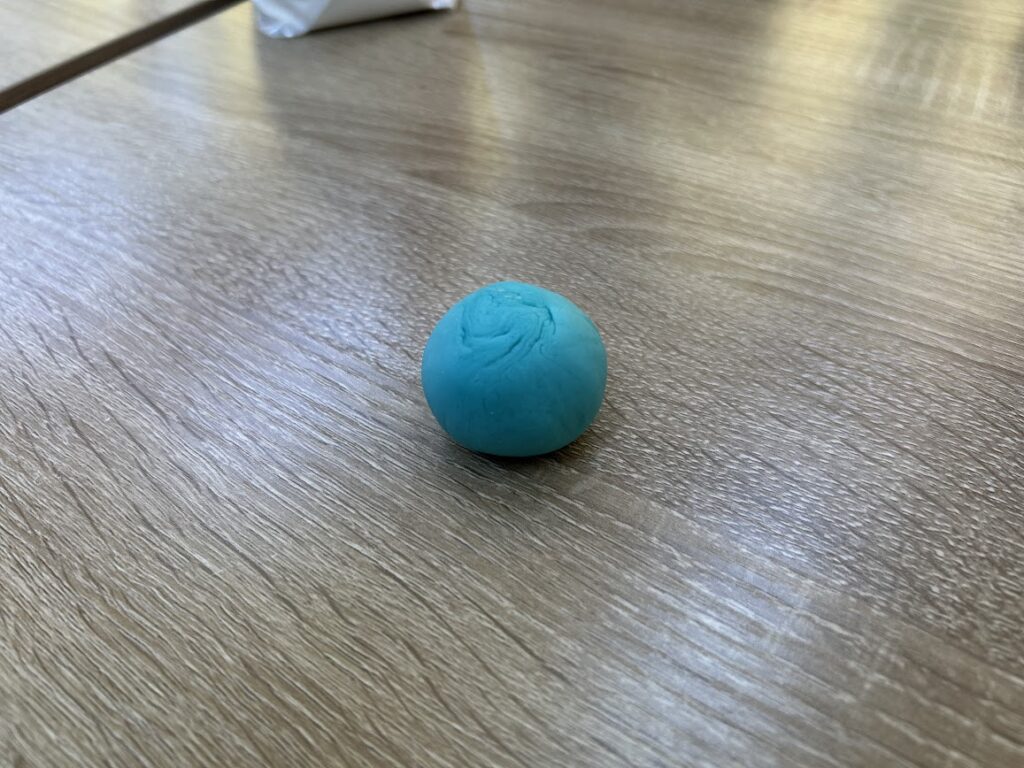

手にべたつかない程度に小麦粉粘土がひと塊になってきたら、お子さまそれぞれの好みに合わせて食紅を混ぜ好きな色を作っていきます。

「黄色と青を混ぜて緑にしたい!」「薄めのピンクにしたいから赤を少しだけ混ぜたいな。」とお子さまそれぞれの好きな色を作っていきましたが、『食紅は指導員が混ぜる』というお約束をしっかり守ってくれていました。

活動時の様子と振り返り

活動中は、どのお子様も指導員の説明をしっかりと聞き製作を行うことができていました。

最初は手が汚れるのを嫌がっていたお子さまもだんだんと一つの形になっていく小麦粉を見て、「もう少し水が欲しいかも」「先生、これでいいかな?」と意欲的に活動している姿が多く見受けられました。

また、時間帯によっては一緒に製作をするお子さまも多い場面もありましたが、物の貸し借りをしたり順番を譲り合ったりとお互いにやり取りをしながら穏やかに活動することができています。

完成してからは活動の振り返りとして感想を発表してもらいましたが、「固さの調節がむずかしかった」「色が綺麗に出て嬉しかった!」など各々の感想を発表してくれました。

完成後には型抜きを使ってクッキーのようにハートや猫の形にして遊ぶお子様もいました。

小麦粉粘土は、子どもたちの指先の緻密な動きや感覚を育むのに最適な素材です。柔らかく手になじむ粘土をこねたりちぎったりする中で、手指の筋肉や巧緻性が自然と発達します。

また、形を作る過程では指先の力加減や触感の違いを感じ取り、触覚や空間認識の感覚も養われます。自分のイメージを形にする楽しさが、集中力や創造力を高めることにもつながり、感性を豊かに育てる活動として有効です。製作の材料がご家庭にあるもので揃えられる点でも、取り組みやすい製作内容になっているかと思います。

小麦粉が塊になるまでや食紅の色が出るまでと根気強くこねる必要がある創作活動でしたが、どのお子さまも終始楽しく活動している様子が見られました。

今後も引き続き、お子さまたちが楽しく活動できる創作活動を行っていければと思います!

***********************

こだわり、学習遅滞、不登校、多動、注意散漫、音に敏感など、

お子さまの発達・成長・学力でご不安なことがありましたら、 ご相談ください。

・じっとしているのが苦手

・整理整頓や時間の管理が苦手

・周囲が気になり集中できない

・意外なことで突然癇癪を起す

・不登校で勉強が遅れている

・算数や国語の問題内容をイメージするのが苦手

放課後等デイサービス オレンジスクール溝ノ口教室

【TEL】044-455-5661

【MAIL】mizonokuchi@orangeschool.jp

【お問い合わせ】 放課後等デイサービス オレンジスクール 溝ノ口教室

************************

溝ノ口教室の周辺には、高津小学校・東高津小学校・坂戸小学校・久本小学校・下作延小学校・上作延小学校などがあります。

※自治体の助成により無料もしくは低額にて療育・学習指導が受けられます。