算数科の学習について~苦手に寄り添う~

夏の茹だるような暑さもまだまだ続いていますので、お気を付けてお過ごしください。

さて、今月のブログでは『算数』の学習についてお話させていただければと思います。

1.はじめに

『算数』という言葉自体は、小学生さんのお子さんがいる保護者様でしたら聞き馴染みのある単語かと思います。

中学生になると『数学』へと名称が変化するこの教科ですが、どんな教科かご存知でしょうか。

ここからは少し、“算数とは”というお話をさせていただきます。

実際に教室で提供しているプリント等の内容は下記の『3.教室で提供している学習教材について』からとなりますので、すぐにそちらを読みたい方は読み飛ばしていただいて構いません。

ここで、文部科学省が定める、全国の学校で教育課程(カリキュラム)を編成する際の基準となる『学習指導要領』における、『算数』の目標についてみてみましょう。

平成29年に告示された『小学校学習指導要領解説・算数編』では算数の目標について、以下のように示されています1。

『小学校算数科においては、数量や図形などについての基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得し、これらを活用して問題を解決するために必要な数学的な思考力、判断力、表現力等を育むとともに、数学のよさに気付き、算数と日常生活との関連についての理解を深め、算数を主体的に生活や学習に生かそうとしたり、問題解決の過程や結果を評価・改善しようとしたりするなど、数学的に考える資質・能力を育成することを目指すこととした。』

この目標について考えていくと、つまり算数とは『数』『図形』に関する基本的な概念の獲得や『計算方法』を学び日常に活かせるようにしていくという教科、と解釈できるかと思います。

日常に活かせるようにしていくという事は即ち、日常生活の中には算数を用いて考えることのできる事柄が溢れていると考えることもできるでしょう。

では、算数を活かせる日常とは、どの様なものなのでしょうか。

2.算数を活かせる日常生活って?

先述した目標の中には『数』『図形』『計算』という3つの観点が載っていました。

それぞれの観点を日常生活に落とし込んでみた例は、下記の通りです。

『数』について

- お金

- 値段の把握 等

『図形』について

- 家具配置

- 荷物整理 等

『計算』について

- 買い物

- 経過時間 等

上記に挙げた例は、ほんの一例です。

皆さんも、自分の生活を振り返ってみて「これってそうなのかな」と考えてみると、きっと思っていたよりも算数を身近に感じることが出来るのではないでしょうか。

さて、そんな算数ですが、苦手な教科と感じているお子さんも少なくありません。

その理由はもちろんお子さん一人一人によって異なりますが、例えば

- 数の概念の理解の難しさ(『10』ってなに?)

- 文章を読み解く事が難しい

- イメージが難しい

等が理由として挙げられます。

そういったお子さんもいる中、藤沢教室で提供させていただいている算数の学習支援をいくつかご紹介させていただきます!

3.教室で提供している学習教材について

・数の概念の難しさ

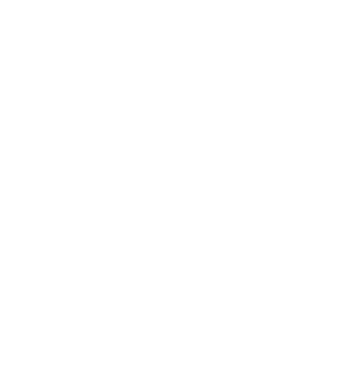

皆さんは『1+1=11』という言葉を聞いたことがありますか。これは1と1を横に合わせてみたら11になるから11、という実に単純な答えですが、これも数の概念が身についていないから起こる考えです。

こういった数について考える事が難しい場合、藤沢教室では主に『具体物を用いた支援』を行っています。

例えば、算数ブロックやレゴが当てはまることでしょう。

こういった具体物を問題にでてくる数とそれぞれ一致させていくことで、『1』や『10』と言った数量を理解することに繋がります。

数量の一致が出来るようになった後には、『1+1』といった計算をしてみる事も学習効果があります。

前述で『1+1=11』という考えを紹介しましたが、具体物を使って『1』という概念を正しく想像できるようになった後には、1に1が増えると11にはならないという事をお子さん自ら気付く事ができるようになります。

また、レゴは遊び道具ですので、お子さん達が「勉強だ」と意識しないで勉強につなぐこともできます。

その他にも「これと同じ形のレゴを1つ欲しい」というような、何個必要というより日常生活の中で数を使うことができるでしょう。

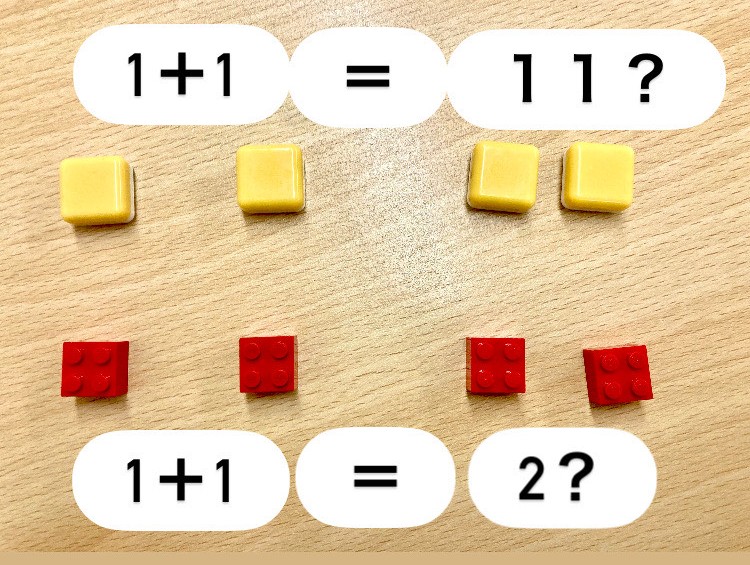

・文章を読み解く難しさ

【Aさんは150円のおにぎりと210円のチキン、570円のパスタを1000円で支払いました。おつりはいくらになりますか。】

さて、これは一体どのような式になるでしょう。こういった立式を考える際に難しさを感じる事が今回の『文章を読み解く難しさ』となります。

こういった場合の支援方法としては、『具体物を用いた支援』『視覚的な支援』が挙げられます。

『具体物を用いた支援』については先に触れた通りです。具体物を文章に沿って操作していくことで考える支援を行うことが出来ます。

『視覚的な支援』では、考える際に分かりやすいように文章に色を付けて整理する等が挙げられます。

今回の問題ですと、以下のように色を付けて考えるヒントとしています。

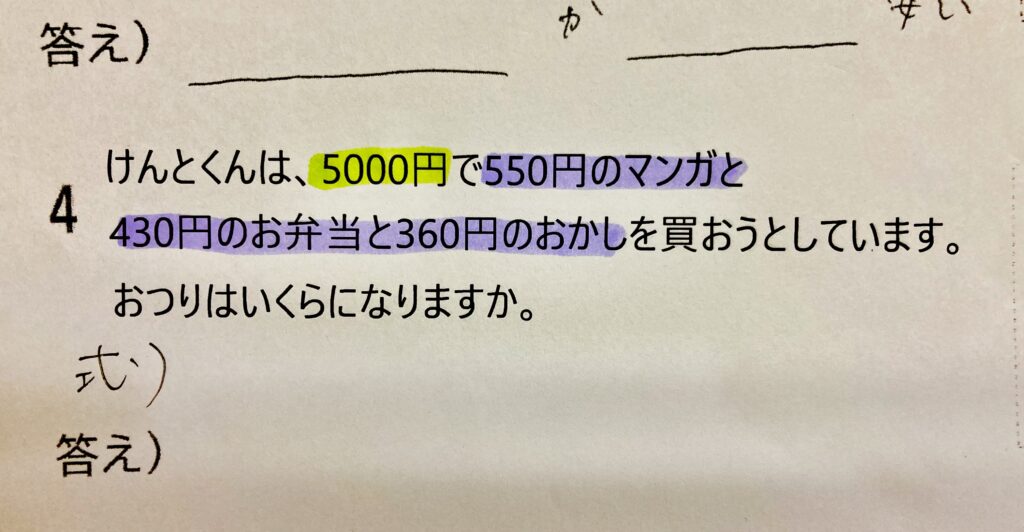

また、筆算の問題ではこのように枠に色を付けて、どこに何を書けばいいのか分かり易くするといった支援も行っています。

・イメージが難しい

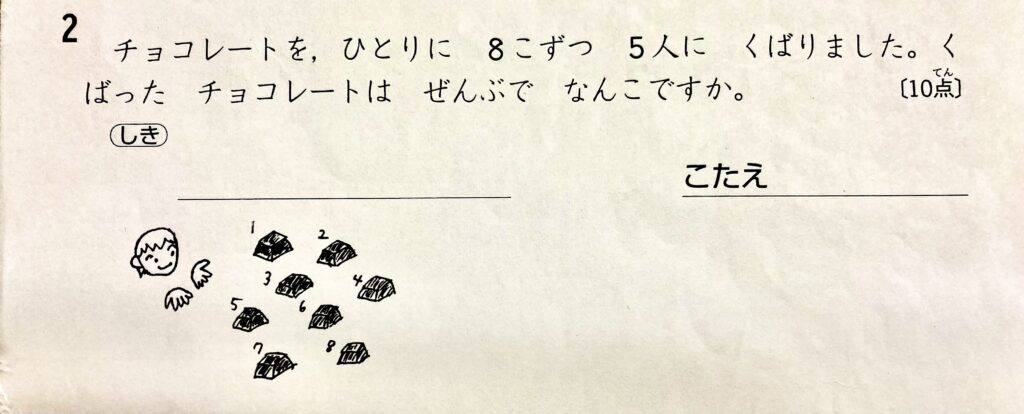

【チョコレートをひとりに8こずつ5人にくばりました。くばったチョコレートはぜんぶでなんこですか。】

上記なような問題があります。さて、これは何算になるでしょうか。

大人であれば簡単に分かるかもしれません。しかし、それはやはり経験や自分で想像がつくからこそ簡単に分かるのです。

自分で想像・イメージすることが難しいお子さんには、『イラストを用いて説明する支援』も効果的です。

文章題が表している状況をイラストにして伝えることによってより容易に場面を想像しやすくなり、その結果として何算かを自分で考える事が出来るようになります。

また、2年生で習う経過時間の問題もイメージすることが難しいものとしてよく聞くことがあります。

時計の学習には実際に自分で針を操作して考える事も有効ですので、この問題にも『具体物を用いた支援』は有効といえるでしょう。

4.終わりに

算数科と一口に言っても、その内容が多岐にわたるのは『2.算数を活かせる日常生活って?』で触れた通りです。

その分、苦手と感じる箇所も増えることになります。

『数の概念の難しさ』等はあくまで藤沢教室内で感じられた事です。きっと、他にも苦手と感じる理由があるのではないかと思います。

苦手をそのままにすることは簡単なことではありますが、その後の人生を考えたらそういう訳にはいきませんよね。

お子さん達が『何に』『なんで』苦手に感じているのかを分析していき、個別に寄り添った学習を今後もご提供できたらと思います。

また、寄り添った学習をご提供するだけではなく、楽しめる学習もご提供できたらと思っております。

お子さん達のやる気や自信といった前向きな学びに向かう姿勢をご提供できるよう、今後も学習支援の方法を模索してまいります!

************************

こだわり、学習遅滞、不登校、多動、注意散漫、音に敏感など、お子さまの発達・成長・学力でご不安なことがありましたら、ご相談ください。

- じっとしているのが苦手

- 整理整頓や準備、時間の管理が苦手

- こだわりがあり、学習への偏りも多い

- 他者の気持ちを理解することが難しい

- 言葉を直接的に捉えて一喜一憂する

- 算数や国語の問題内容をイメージすることが苦手

放課後等デイサービス オレンジスクール藤沢教室

【TEL】0466−86-7672

【MAIL】fujisawa@orangeschool.jp

【お問い合わせ】

************************

藤沢教室の半径2Km以内には、本町小学校・藤沢小学校・大道小学校・村岡小学校・鵠沼小学校・新林小学校・高谷小学校・鵠洋小学校・大清水小学校・片瀬小学校があります。

※自治体の助成により無料もしくは低額にて療育・学習指導が受けられます。まずは、市役所/相談支援事業所/当事業所にご相談ください。

※放課後等デイサービスは、「放デイ」「放課後デイ」「放課後デイサービス」と略して呼ばれています。

************************

- 「【算数科】小学校学習指導要領(平成29年年告示)解説 算数編」27頁https://www.mext.go.jp/content/20211102-mxt_kyoiku02-100002607_04.pdf(2025年9月10日) ↩︎